工業4.0對中國制造2025在創新方面的啟示

2015年5月,《中國制造2025》經李克強總理簽批正式面世,明確提出"力爭用十年時間,邁入制造強國行列."為此,《中國制造2025》提出了9大任務、10大重點領域和5項重大工程.在9大任務中穿插了5大重點工程.5大重點工程的設立意義在于對整個制造業的轉型升級起到引領作用.

其中的第一項工程為"制造業創新中心(工業技術研究基地)建設工程",旨在圍繞重點行業轉型升級和新一代信息技術、智能制造、增材制造、新材料、生物醫藥等領域創新發展的重大共性需求,形成一批制造業創新中心(工業技術研究基地),重點開展行業基礎和共性關鍵技術研發、成果產業化、人才培訓等工作.制定完善制造業創新中心遴選、考核、管理的標準和程序.

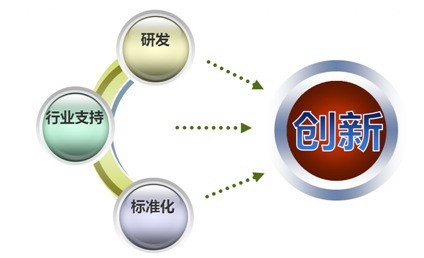

圖1制造業創新中心(工業技術研究基地)工程

工程設定了具體的量化目標.即:到2020年,重點形成15家左右制造業創新中心(工業技術研究基地),力爭到2025年形成40家左右制造業創新中心(工業技術研究基地).

一直以來,中國制造業往往是靠規模,雖然規模已經很大,但是很多都是委托加工,雖然號稱是世界工廠,利潤率實際上很低.所以要轉型升級,所以要通過創新,在全球制造業分工中起引領作用,而不是僅僅的代工生產.為此,《中國制造2025》才提出了,把創新擺在制造業發展全局的核心位置,完善有利于創新的制度環境,推動跨領域跨行業協同創新,突破一批重點領域關鍵共性技術,促進制造業數字化網絡化智能化,走創新驅動的發展道路.

同時,必然存在一些市場無序競爭或者不能自我完善的工作,這方面就需要在國家層面體現頂層設計,整合資源,凝聚各方資源來推動,用新的機制、新的模式加強關鍵共性技術的研發,引導示范企業加大創新發展.

以往,同行業內的企業之間在市場上是互相競爭的關系,某個企業有了創新之后,就申請專利、申請標準,對之保護起來,不讓其他企業去模仿.所以,"標準化"對"創新"是一種制約,也就是,市場競爭遏制了行業整體上的創新.而在德國"工業4.0"中,路演出"研發"+"行業支持"+"標準化"="創新"的方程式,令許多業界人士頗為震驚.

在傳統制造業時代,標準決定著產品、決定著市場取向.所以,隨著越來越多的高新技術的誕生與發展,企業將專利和知識產權申報為標準成了制造業獲取最大經濟利益的最佳途徑.標準成為專利技術、知識產權的最高體現形式,制造業的經濟利益更多地取決于標準,漸漸地,標準也越來越多地蒙上壟斷色彩.正因為如此,標準在一定程度上遏制了創新,無視信息時代的客戶需求的差異化,不再符合新的互聯網思維和未來制造業思維.

當然,如果只有創新而沒有跟進的標準化,那么創新成果就很難轉化為經濟效益.但是,如果過度強調標準化,則容易形成壟斷化的管理體系,從而扼殺創新.那么,如何處理"創新"與"標準"兩者之間的關系,如何優化創新模式呢?德國工業4.0中其實給出了一個答案--行業整體層面的合作創新.

工業4.0在分散的價值網絡上實現橫向互聯,并進行實時管理.從用戶下訂單開始,直到產品交貨物流,貫通原材料采購、產品設計、研發、生產制造與客戶關系管理、供應鏈和生產能耗管理等信息系統,幫助工廠實現產品的短期上市、更高的生產靈活性和資產利用率、更低的成本和更可控的風險.這樣一來,首先,用戶參與"研發"互動,提供更多的創新思路.其次,智能工廠通過互聯網網站接受個性化定制產品的生產訂單,通過Facebook、微博等社會化媒體工具征集合作生產設備或合作伙伴,從阿里巴巴平臺采購原材料和零部件,制造成品交貨之后,系統自動通過網上支付進行銷售結算,形成跨領域的"行業支持".最后,技術成熟、產品定型之后才開始"標準化".從而,使得制造業具備了更好的彈性和柔性,使得標準化與多樣化并存,形成"研發"+"行業支持"+"標準化"="創新"模式,保障"大規模定制"等模式的實施,促成既能適應市場對產品多樣化的需求,又能享受大規模生產優點的目標達成.

這種行業整體層面的合作創新,既保障了標準化,又化解了企業的單打獨斗,對我國中國制造2025提出建設國家制造業創新中心有很大的啟示--引導行業整體層面上的創新.同時,未來是智能制造的時代,是"互聯網+工業"的時代,國家制造業創新中心需要有既有實踐經驗,又有產業研究經歷,既懂機床、自動化等工業,又懂計算機軟件、大數據等信息化技術的跨界人才來引領.

作者:工業和信息化部國際經濟技術合作中心 王喜文

下一頁

相關資訊

2024-09-14

2023-11-28

2023-10-11

2023-09-28